文章項目

聯絡我們

- 國立成功大學綠色魔法學校

- 06-2757575#50091

開閉館時間

- 周一 休館

- 周二至周日上午9點30分至下午4點30分

- (其他休館日,請詳見公告)

- E-mail:z10102068@email.ncku.edu.tw

低建築生命週期的問題

| :: 低維護性設計 |

|

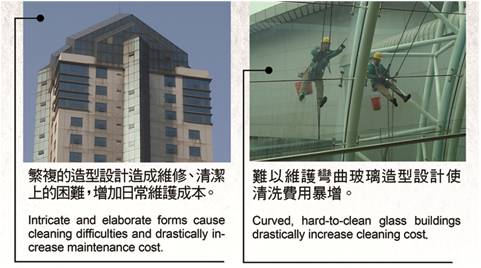

現代建築的清潔、保全等維護費用日益高昇,是LCA必須面對的新課題。先進國家的辦公建築物維護費用中,採暖與空調費用約佔40.5%,但清潔費、設備維修費、建築的維修費與保全費之支出合計約佔44.7%之多,亦即維護費影響建築LCA的比重已經高於總耗能之成本,在LCA中已不容忽視。 低維護性設計可從大自然得到很大啟示,像烏龜、犀牛、甲蟲、貝殼動物,都是有最堅固的流線外殼,而把最脆弱的部位留在縫隙間,都是低維護性的自然造型設計。建築物的耐久性當然也應有堅固的外殼,過去的傳統建築均有堅強的屋頂與外牆包覆外圍,把最脆弱的門窗置於簷下,就是耐久性的保證。例如,過去的歐洲石造建築之所以能耐久數百年,也在於其堅固的外牆保護結構,其內部木構造翻新數十次也可以存活。耐久性、低維護性設計的典範,就如下圖的舊金山天主教教堂所示,有著堅實、流線、耐污垢的外殼,一颳風下雨就把污垢灰塵帶走,同時通常其貌不揚、有著深出簷開口,以保護脆弱的門窗,並防曬、防風、防雨。 又如,北京奧運的「水立方」,也是一個機能複雜又外殼薄弱的膜結構系統,在鋼結構上必須不斷用馬達泵充氣,外面再覆蓋兩層ETFE保護膜,才能維持六百三十四個氣枕的豐滿,氣枕之間還安裝不同顏色的燈管以顯現紅、白、藍等不同顏色。光是ETFE膜構造的造價就要2.5億人民幣的天價,但它卻很怕被戳破,因此其四周設有一圈高2m的護欄和一道寬6.0m、深0.5m的護城河。由於ETFE膜的有機物特性,一年內已受到黴菌侵蝕、長黑霉、長皺紋、流滿污水痕,其維護費每年約需三千多萬人民幣(如下圖)。許多專家擔心過不了幾年,「水立方」就會被迫拋棄。 然而,現今許多建築大師常喜歡以怪、新、奇為個人表演的手段,喜歡把脆弱的內部機能以玻璃展現於外,因而失去良好的外殼保護而折壽。尤其喜歡把一些容易結垢的異形凸出物與彎曲玻璃造型展示於外,使維修困難、清洗費用暴增,又引發使用大量化學清潔劑而污染環境的危機。 |

.jpg) |

|

|

|

|

|

|

| :: 建築耐久化設計 |

|

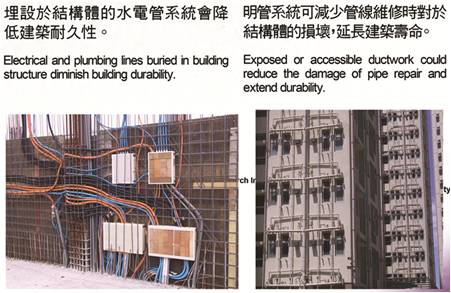

建築物的耐久化設計,最有效的方法在於採用耐久性(durability)、維修性(maintainability)等兩項對策。第一項的「耐久性設計」只是單純的增加結構強度,是較容易處理的對策,也是最有效的生命週期設計。根據結構專家的估計,假如能將結構強度增加20%,約可提升建築物壽命一倍以上。第二項「維修性設計」有建築軀體與設備管路兩方面的維修性問題。建築軀體的「維修性設計」在於簡單樸素、易清潔、耐污染的外型設計、以及防風雨的深墜門窗設計。設備管路的「維修性設計」在於水管、電管、通信管、瓦斯管、消防管等設備之「明管設計」,只要把現行許多埋設於RC柱樑樓版內之管路明管化,對於延長建築物壽命即有很大幫助。 設備管路的「維修性設計」除了要求空調、水電、電器通信等線路的明管設計之外,也提醒屋頂防水層的維修設計。屋頂防水層結構是建築壽命最關鍵的部位,但現行一般大樓常將太陽能裝置、預鑄水箱、廣告架、冷卻塔、變電設備等大型設備直接安裝於屋頂防水層上,常常造成死角多、清潔不易的情形,在設備改裝時也常破壞屋頂防水層而漏水,因此在耐久設計上,如能將屋頂層所有設備設施設計成鋼架懸空結構體,日後這些清潔、維修、更新頻繁的作業可與屋頂分離,以保護屋頂結構與防水層。這種耐久化設計,顯然可增加一些建築物的壽命,少用一點地球資源,少製造一點廢棄物。 |

|

| :: 結構合理化 |

|

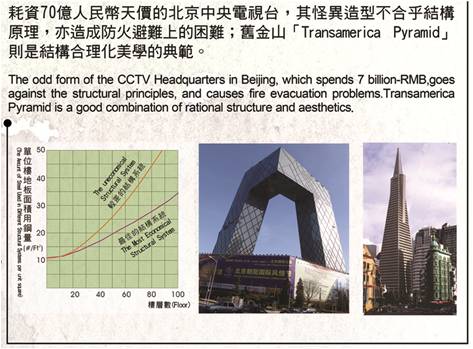

當然,「結構合理化」必須洞悉力學原理與建築美學,同時具備精準的結構設計能力,才能發揮最大的CO2減量效益。舊金山的Transamerica Pyramid,就是結合耐震結構設計與導引陽光至市街上功能的結構合理化超高層設計。其底部的金字塔型桁架結構,能有效分散水平剪力並承接水平垂直荷重,除了外部的框架之外,內部有四座直達17樓的與兩座直達47樓的框架結構。此經濟、效率、結構合理化的超高層,不但被公認為舊金山最優美的地標,同時因為良好耐震系統而節省了大量建材而達到CO2減量效益。相反的,許多不合結構原理的「美麗建築」是虛偽、浪費、缺德的,例如北京中央電視台,就是一樁「虛偽美麗建築」。它由兩座高達230米、鏤空的巨大「Z」字形三維立體交纏在一起,為了突出視覺震撼力和怪異造型,使其空間顯得很不實用並造成防火避難上的困難,同時因為結構的不合理使其軀體造價成為人民幣七十億的天價。 減少建築結構CO2排放量最重要的對策在於「結構合理化」,亦即在兼顧安全與美學之原則下,以最合理、最有效的結構系統來建造建築物之「結構優化設計」,藉以減少建材之CO2排放量。一般中高層RC建築軀體結構所占的建材用量,約占總建材用量之八成,由結構系統設計來減少軀體結構用材,最能達到節約用材之目的。例如優良的高層鋼構造結構系統比較差的結構系統,在20F高之建築物約可減少4%之鋼用量,在60 F高建築物約可減少30%之用鋼量。即使在中低層的RC構造建築物,不同結構系統對對於鋼筋與混凝土用量亦有相當差距。優良結構系統在相同安全係數條件下,最多約可節約30%的鋼筋用量與23%的混凝土用量。 |

|

| :: 推動鋼構造與木構造 |

|

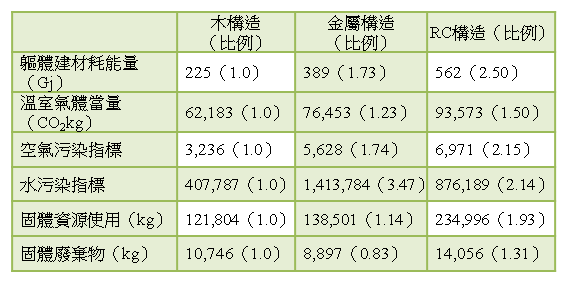

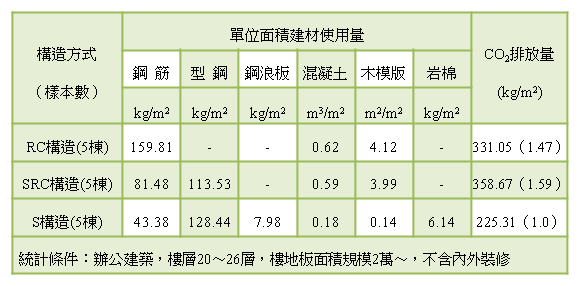

目前東亞工業化國家建築產業最大的環保問題,在於大量的鋼筋混凝土建築物(RC建築物)。RC建築物主要由高耗能、高污染、高二氧化碳排放的水泥所鑄成。水泥從石灰石開採,經窯燒製成熟料,再加入石膏研磨成水泥,生產過程耗用大量煤與電能,並排放大量CO2(如下圖)。在台灣,每生產一公噸水泥就必須消耗111.9度電與133.9公斤燃料煤,同時一棟RC構造建築物每平方米樓版面積,在施工階段約產生1.8公斤的粉塵與 0.14m3的固體廢棄物,在日後拆除階段也產生1.23 m3的固體廢棄物,對環境破壞不淺。 雖然鋼材也是高耗能產物,但由於它的回收再生利用率甚高,是屬於較環保的建材。RC、SRC、SC三種構造軀體之平均建材使用量的CO2排放量情形如下表1所示。由此可看出,RC與SRC建築物的CO 2排放量約為鋼構造SC的1.5倍左右,亦即鋼構造較RC或SRC構造更為環保,約可減50%的CO2排放量。1999年,加拿大木材協會的報告(表2)更指出:以某棟面積222m2之住宅來進行生命週期環境污染評估的話,發現RC構造除了在水污染指標上優於金屬構造之外,在建材耗能、溫室氣體排放量、空氣污染、固體廢棄物等指標上,對於環境之衝擊量均遠大於金屬構造及木構造,可見鋼筋混凝土建築物是一種很不環保的「黑色建築」。 除了鋼構造之外,另外一種「綠色構造」就是木構造。推廣木構造建築,也許有人擔心會招來森林破壞,但有計畫砍伐成林木,並培育新林,反而可保持森林最高之新陳代謝,製造更多氧氣,吸收更多CO2,對減緩地球溫暖化效應有莫大幫助。除了CO2減量觀點之外,木構造建築在居住環境上也有很大的好處。例如原木所具有的自然紋理、柔和色澤、冬暖夏涼的親和力是其它建材所無法取代的,同時木材有充份的毛細孔,有良好的調濕作用,對人體健康有益。木構造也是最不污染、回收率最高的建材,其生命週期甚至比RC及鋼鐵更長,集成木材單位重量容許應力強度甚至可達RC構造的3倍。 此外,拆除回收後再刨除加工的木料又可使用如新,有些可裁成角材、板料,有些可充當家具、地板用料,其廢料又可製成再生紙、密集板及水泥木絲板,最後的木廢料也很容易被大自然分解成養份,再由植物吸收,形成一個永續循環的生命週期。假如能在有計畫的地球森林管理下推廣木構造建築,顯然是綠色建築應該努力的方向。

|

|

|

|