文章項目

聯絡我們

- 國立成功大學綠色魔法學校

- 06-2757575#50091

開閉館時間

- 周一 休館

- 周二至周日上午9點30分至下午4點30分

- (其他休館日,請詳見公告)

- E-mail:z10102068@email.ncku.edu.tw

冰山的一角

| :: 冰山的一角 |

|

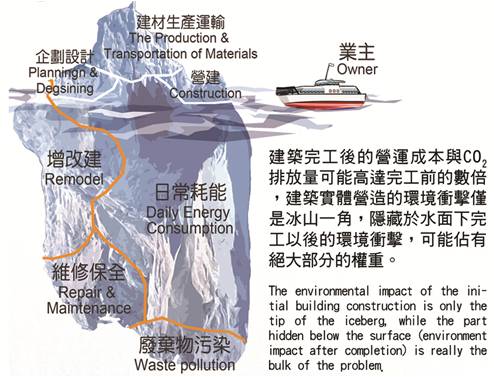

日本曾以辦公建築五十年生命週期來進行經濟評估,發現初期的企畫、設計、營建成本僅佔26﹪,完工後的營運、修繕、更新佔了27﹪,五十年的水電能源支出佔了21﹪,稅金、利息、保險等一般管理費佔了26﹪。亦即從經濟投資之LCA來看,辦公建築的初期成本約僅佔四分之一,完工後的運轉成本高達初期成本的三倍。此現象就如下圖所示,我們看見建築初期的環境衝擊可能僅是冰山一角,隱藏於水面下的環境衝擊(完工之後的環境衝擊)可能佔有絕大部分的權重。因此進行綠色建築設計者,絕不能忽略建築完工後的環境影響評估,唯有重視LCA評估才是現代綠色建築的特色。 所謂建築物的生命週期(Life Cycle,簡稱LC)就是建築物由出生到滅亡的時間。而建築的生命週期評估(Life Cycle Assessment,簡稱LCA),就是由建材生產、營建、運輸到建築物拆解、廢棄物處理等過程的環境衝擊評估(如下圖),亦即從建築物的「搖籃到墳場」進行全面性、系統性的環境影響評估。LCA是現代「價值工程」的基本學理,在90年代漸漸成為綠色建築評估的理想。 |

|

|

|

| :: 建築生命週期之挑戰 |

|

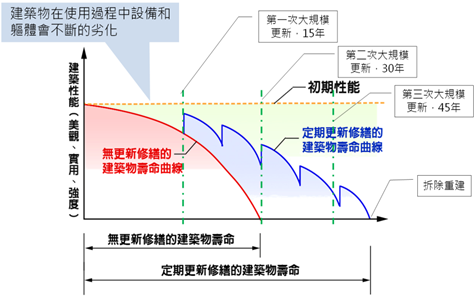

生、老、病、死是宇宙萬物的宿命,人類的建築文化當然也逃不出生、老、病、死之考驗。建築物是由建築結構體、建築內裝修與建築設備所組成,各自的生命周期並不一致,在國外,大約是每隔15年做一次建築設備的劣化診斷,藉由診斷結果判定設備是否需進行更新。對於生命週期中建築性能逐漸走下坡的建築物,無論進行建築外殼構造、室內裝修或建築設備的更新,均能提升部份之建築性能、延長建築物使用壽命,進而達到節約能源,減少建築廢棄物及改善周遭生態環境的目的(如下圖)。日本京都藥師寺(Yakushiji)東塔(east tower)自AD735年以來,除了平常不斷的維修之外,每60年必須定期進行一次大規模修繕,每兩百多年更須進行一次全面解體之大更新,才得以延續至今一千兩百多年的木造建築壽命。 |

|

| :: 如何掌握建築物的生命週期 |

|

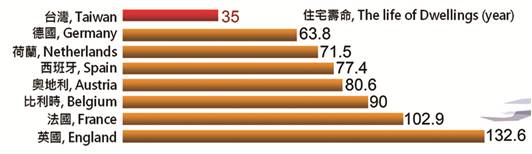

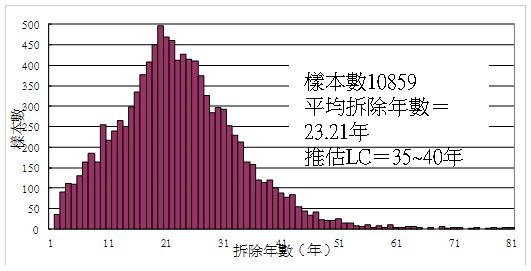

建築物的耐用年數,可分「物理耐用年數」與「社會耐用年數」。所謂「物理耐用年數」是指建築結構安全與設備機能變成不堪使用時的使用年限,「社會耐用年數」是因為都市計畫變更、人口變化、環境惡化、地價上漲、停車不足等社會因素,必須提前拆除重建時之建築壽命。就結果而論,「社會耐用年數」雖然遠短於「物理耐用年數」,但卻是真正的建築物壽命,許多建築物均很難達到「物理耐用年數」。 一般而言,歐美國家的住宅壽命甚長,由於缺乏既有建築之屋齡分佈統計,住宅的平均壽命通常很難正確調查,但我們可將現有住宅總戶數除以平均新建住宅數量來權當其壽命,以歐洲各國住宅存量與年建設量,來粗估其住宅之平均壽命。如下圖所示推算之建築壽命雖非十分正確,但縱觀各國大致趨勢後,可發現西歐之平均住宅壽命大概在80年以上。這比起亞洲國家的住宅生命週期只有三十多年,其壽命之長令人十分訝異。這現象說明了:人口遷徙、經濟發展與社會變動的安定度,嚴重左右住宅的改建速度。亦即成熟穩健的西歐社會並不一味追求高度經濟成長,因而使住宅需求量之變動穩定,故其平均住宅壽命接近其物理耐用年數,可說是較為永續發展的房屋政策。 1986年,加藤氏對日本數萬棟住宅之拆除年數分佈統計,而推論日本平均住宅壽命為38.2年。另外,林憲德教授曾統計台灣10,859件拆除的建築樣本(其中住宅佔七成),統計出拆除年數分佈如下圖所示,據此推論建築壽命也是35~40年。此種超短的建築壽命乃是現今亞洲工業化國家的共通現象,亦即因人口大量移動、土地使用變動大、不動產更動頻繁,使大部分未達物理耐用年數的建物被大量拆除重建,造成建築物LC嚴重偏低的現象,更嚴重浪費地球資源。 |

|

|