文章項目

聯絡我們

- 國立成功大學綠色魔法學校

- 06-2757575#50091

開閉館時間

- 周一 休館

- 周二至周日上午9點30分至下午4點30分

- (其他休館日,請詳見公告)

- E-mail:z10102068@email.ncku.edu.tw

台灣綠建築標章發展源由

![]()

台灣的綠建築標章制度最早啟動於行政院於1995年成立的「永續發展委員會」,並在建築研究發展最高指導機關-內政部建築研究所推動下,以台灣亞熱帶氣候的研究為基礎,於1999年制訂「綠建築評估手冊」,當時指標項目包括綠化量、基地保水、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、水資源、污水垃圾改善等七大指標,在2002年加入「生物多樣性指標」與「室內環境指標」組成目前的綠建築九大評估系統。1999年同時設置「綠建築標章」,以〝G〞英文字母代表建築環保的識別標誌。

環視世界各國的綠建築系統發展,多少均習自英國的BREAM或美國的LEED,但台灣的EEWH系統因為獨力發展甚早,並未搭上歐美系統,是全球第一個獨自以亞熱帶建築節能特色來發展的系統,也是亞洲第一個綠建築評估系統。台灣的綠建築評估系統由1995年的台灣節能設計法規發展而成,以「生態、節能、減廢、健康」為主軸,因而號稱為EEWH系統 。

綠建築分級評估法

![]()

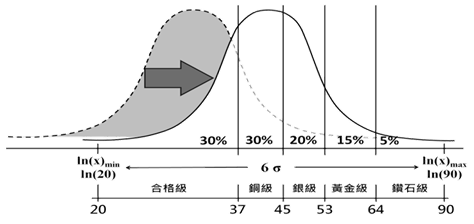

內政部建築研究所於2004年委託成大建築研究所林憲德教授研究室,依據過去數年執行綠建築標章審查的統計,建立最新「分級評估法」。「綠建築分級評估法」,以連續性的計分換算,給予每個指標不同高低分,同時劃定鑽石級、黃金級、銀級、銅級及合格級等「五等級評估法」。

由於本評估法具有「得低分易,得高分難」的特質,因此特以「對數常態分佈」之理論,來制定五個概率區間做為分級標準,亦即以得分概率95%以上為鑽石級、80%∼95%為黃金級、60%∼80%為銀級、30%∼60%為銅級、30%以下則為合格級之五等級評估系統。2013年起,因為綠建築市場有長足進步,內政部建築研究所將五等級得分間距再度向上提昇。